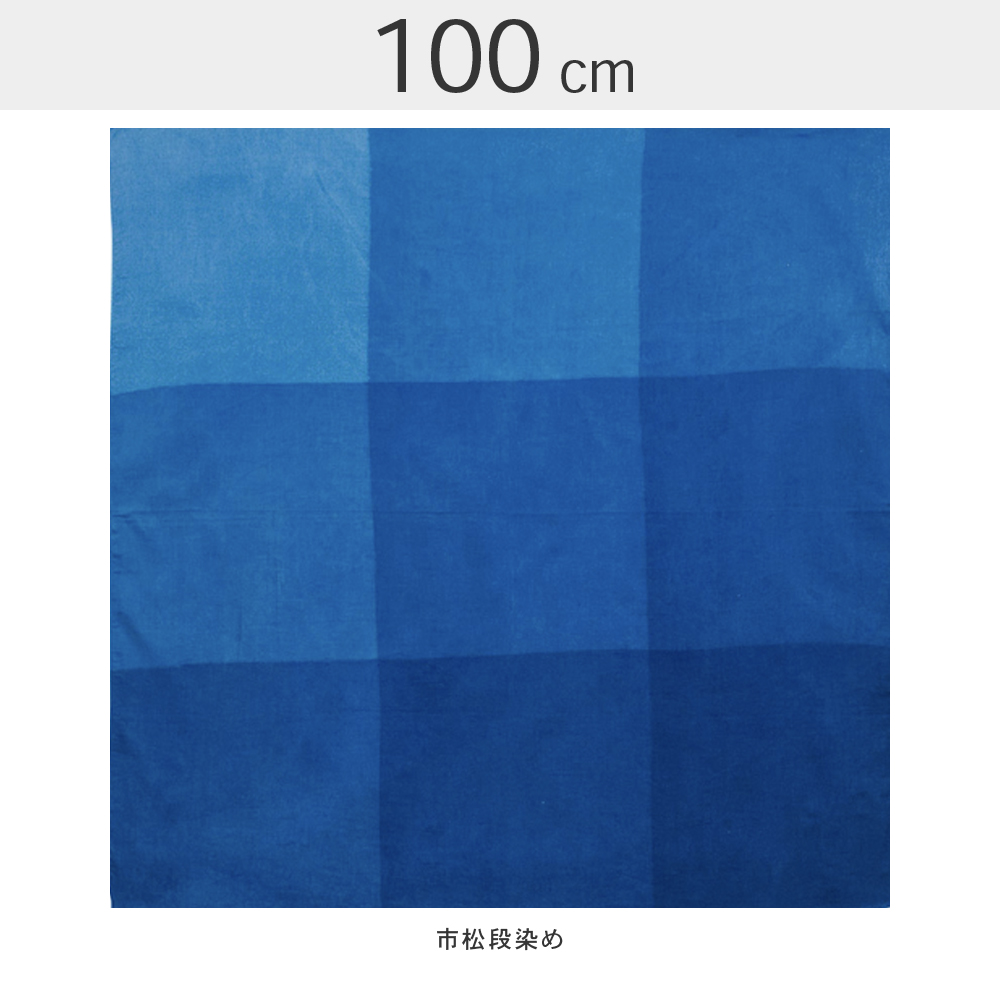

100 天然藍染 むす美 市松段染め【箱入】

天然藍染 PREMIUM LINE FUROSHIKI

むす美の天然藍染ふろしきは、阿波藍の産地として名を馳せた徳島県で藍の栽培から染色まで一貫して行う藍師・染師「BUAISOU」によって100%国産の天然藍を使い、伝統的な染色技法により1枚ずつ手作業で染められています。

ふろしきを広げた状態で一段ずつ染液に付ける工程を方向を変えながら全部で4回、全体を薄く染める工程を1回行うことで藍の色の重なりを表現しています。手間暇をかけ、何度も重ねて染めることによって生まれる美しい市松状の藍の濃淡は、包む方向によって異なる藍の色が現れ、包む楽しみに溢れています。

【ご注意】常時数枚しかご用意がなく、ご希望の枚数にお応えできない可能性がございます。また生産にも期間が必要とされるため、枚数をご入用の方は事前にご相談ください。

むす美の天然藍染ふろしきは、阿波藍の産地として名を馳せた徳島県で藍の栽培から染色まで一貫して行う藍師・染師「BUAISOU」によって100%国産の天然藍を使い、伝統的な染色技法により1枚ずつ手作業で染められています。

ふろしきを広げた状態で一段ずつ染液に付ける工程を方向を変えながら全部で4回、全体を薄く染める工程を1回行うことで藍の色の重なりを表現しています。手間暇をかけ、何度も重ねて染めることによって生まれる美しい市松状の藍の濃淡は、包む方向によって異なる藍の色が現れ、包む楽しみに溢れています。

【ご注意】常時数枚しかご用意がなく、ご希望の枚数にお応えできない可能性がございます。また生産にも期間が必要とされるため、枚数をご入用の方は事前にご相談ください。

| 商品管理番号 | 20904 |

|---|---|

| サイズ | 約100cm |

| 素材 | 綿 100% |

商品情報をもっと見る

モチーフについて

むす美の天然藍染ふろしき

むす美の天然藍染ふろしきは、阿波藍の産地として名を馳せた徳島県で、藍の栽培から染色までを一貫して行なう藍師・染師「BUAISOU」に染色を依頼し、100%国産の天然藍を使い、伝統的な染色技法により一枚ずつ手作業で染められています。

BUAISOU

徳島県上坂町を拠点に、藍の栽培や染料となるすくも造り(藍の葉を発酵したもの)から染色までを一貫して行っている。すくもに木灰汁やふすま、貝灰のみを混ぜて発酵させる伝統技法(地獄建て)を用いて、冴えのある藍色に仕上げている。染色、オリジナル商品の企画・生産、藍染のワークショップ、アートワークの制作、展示会への出店など国内外で活動している。 (写真:©BUAISOU)

(写真:©BUAISOU)

藍師・染師「BUAISOU」が栽培する蓼藍(たであい)は、古来から日本で藍染に使われてきた植物です。藍を種から育て、葉を発酵し、染料の元となるすくもを作り、藍瓶に藍を建て、染物として仕上げるまでの工程は、驚くほどの手間と時間を要します。

(写真:©BUAISOU)

(写真:©BUAISOU)

すくも作り:刈り取った藍を大きな扇風機で飛ばし、茎と葉を分け(粉成し)、葉を乾燥させます。寝床で発酵を促すためにむしろにかけて寝かせますが、約5日に1度は水打ちをしてかき混ぜ、また寝かせることを20回繰り返します。そして、約3か月ほどかけてようやくすくもが完成します。

(写真:©BUAISOU)

(写真:©BUAISOU)

地獄建て:灰汁とすくもを混ぜて泥状にします。貝灰やふすま(小麦のぬた)など天然の素材を使って藍を建てる方法は、「地獄建て」といわれる伝統的な手法です。毎日攪拌しながら藍の状態を見極め、建て始めて10日後から染色が可能になります。

(写真:©BUAISOU)

(写真:©BUAISOU)

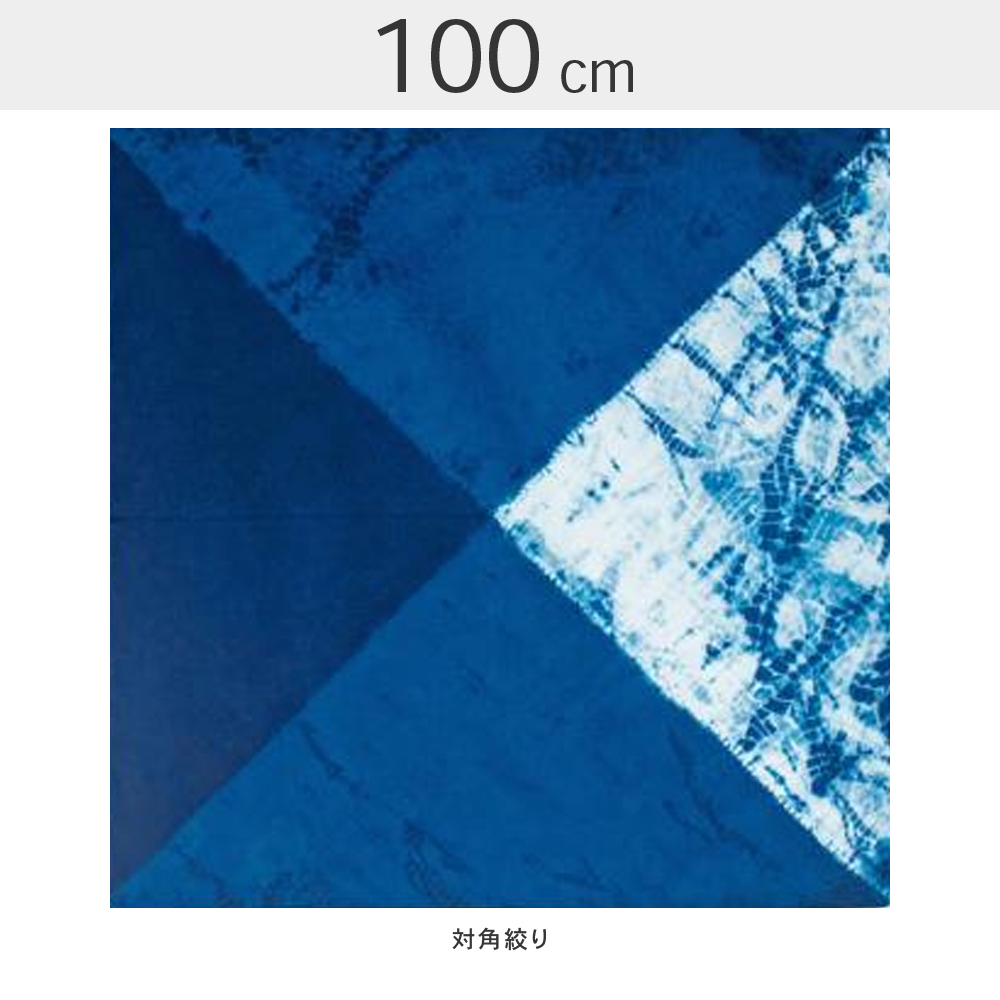

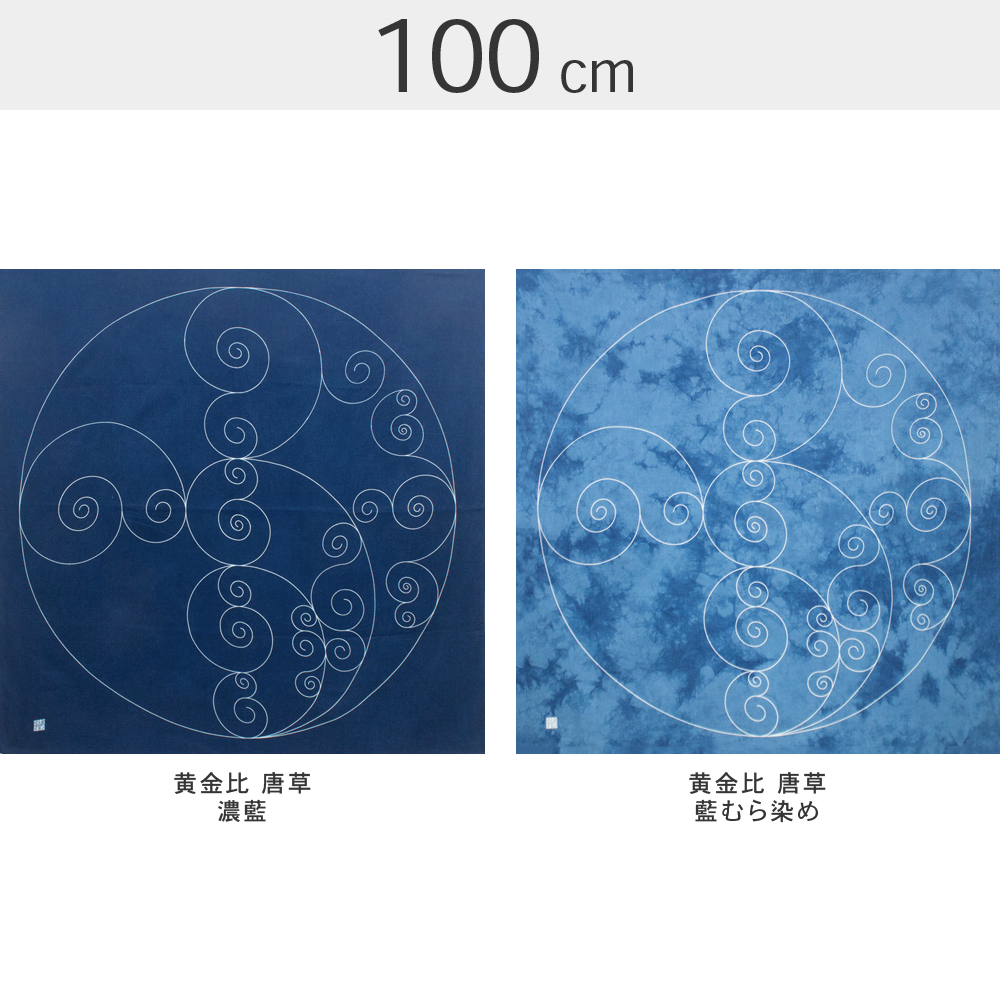

染め:一口に藍染と言っても柄を染めるための技法は様々で、段染め、絞り、板締め、ろうつけなど多岐にわたり、それぞれの習得には修練を要します。

(写真:©BUAISOU)

(写真:©BUAISOU)

藍で染めた後の洗いの工程。水洗い、水酢に浸ける、お湯に浸すなど、数多くの工程を数日間かけて行ないます。

関連商品・販促ツール